Le chant choral des Fribourgeois

K

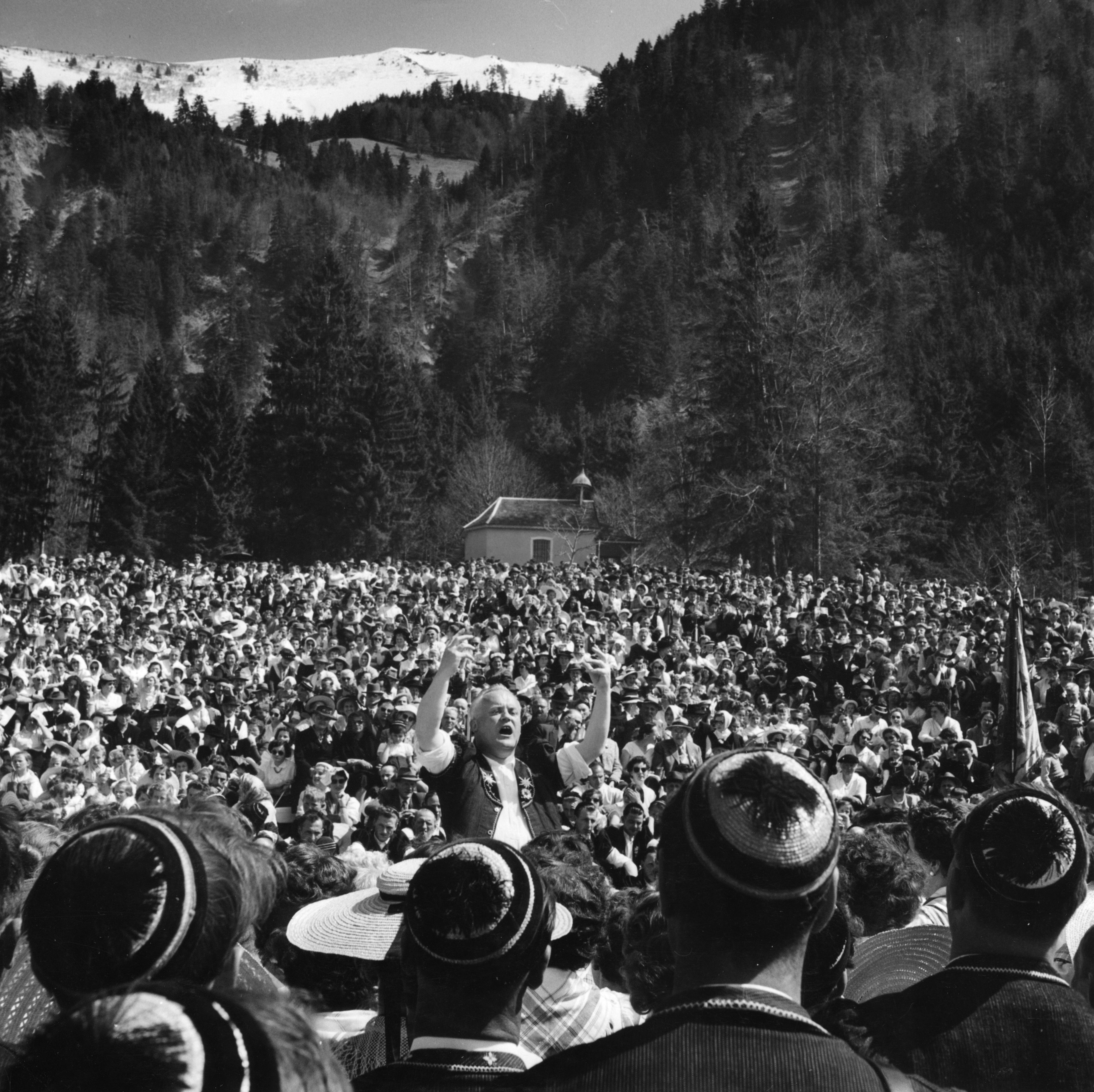

Les Fribourgeois sont à ce point épris de vocalises que l’on compte dans ce canton près d’un chanteur organisé pour 35 habitants. Chœurs d’église et chœurs profanes, mixtes ou non ; chœurs de jeunes et de moins jeunes rossignols, aux visées professionnelles ou ludiques : la Fédération fribourgeoise des Chorales rassemble près de 6’900 chanteurs, actifs dans 215 ensembles distincts. (2023) sans compter les formations éphémères qui voient le jour autour de projets ponctuels, et les ensembles informels qui pratiquent le chant hors des structures associatives !

Cette densité exceptionnelle s’explique par une tradition ancrée dans l’histoire régionale depuis le 19e siècle. Né en Suisse alémanique, dans le contexte de l’affirmation d’une identité suisse, le mouvement choral s’est développé d’abord autour du patriotisme et de l’unité nationale. Dans les cantons catholiques, et tout particulièrement à Fribourg où le pouvoir politique et les autorités religieuses sont fortement imbriquées, le mouvement choral intègre progressivement des éléments de la foi catholique. Alors que les chorales étaient initialement d’obédience radicale, le mouvement choral dans le canton de Fribourg a été fortement transformé sous l’égide de figures musicales comme l’abbé Joseph Bovet (1879-1951), puis l’abbé Pierre Kaelin (1913-1995). Intégrant une forme de patriotisme catholique dans un abondant répertoire populaire, le mouvement choral (majoritairement constitué de chœurs d’hommes) devient l’un des piliers de la civilisation paroissiale jusqu’à la fin des années 1970. Le 20e siècle a pourtant vu la mixité s’imposer, les répertoires se diversifier progressivement et les zones de recrutement et les types de formations s’élargir.

Depuis 1992, se trouve dans l'ancienne église de Bellegarde le Cantorama, la maison du chant choral fribourgeois.