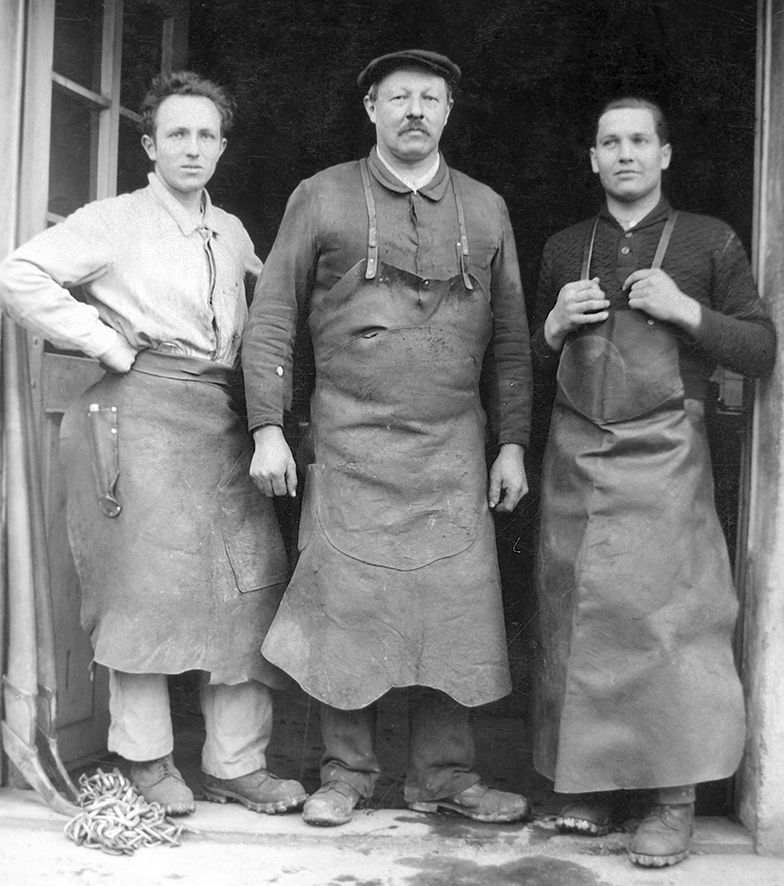

Forge et maréchalerie

H

En plus d’être un centre d’affinage du fromage avec ses caves, le hameau de La Tzintre a également vu se développer d’autres activités en lien avec le passage des armaillis dès les années 1870 : la boulangerie-épicerie Villermaulaz, l’Auberge des XIX Cantons chez Philibert et la forge des maréchaux-ferrants Canisius et Athanase Roos. Ce centre d’activités permettait aux armaillis et teneurs de montagnes de livrer les fromages aux caves, d’effectuer les emplettes, de ferrer chevaux et mulets, sans oublier de passer un moment de convivialité à l’Auberge des XIX Cantons avant de regagner l’alpage.

Dans les archives, les premières mentions de la forge de la Tzintre datent de 1868. Le recensement fédéral de la population du 1er décembre 1870 indique la présence de Jacob Kaisermann maître-maréchal, depuis mars 1868 dans le quartier de la Tzintre.

Toutes les conditions étaient favorables à l’installation d’un artisan du fer à cet endroit. Les armaillis pouvaient, en même temps qu’ils amenaient leurs fromages, profiter de passer une commande d’outils au forgeron ou alors faire ferrer chevaux et mulets.

Dès 1907, un charron, Olivier Niquille, s’est également installé dans le hameau. D’un travail commun avec le forgeron étaient fabriqués des chars servant pour le transport des fromages ou pour un usage agricole. La forge de la Tzintre était un lieu de rencontres et d’échanges, un noyau central du réseau d’information local. On y parlait politique, affaires, on informait, on s’informait.

Dès les années 1870, se succèdent à la forge les maréchaux et forgerons Jacob Kaisermann (1868), Louis Jolliet (entre 1906 et 1917), Canisius Roos (1919-1953) et Athanase Roos (1953-1998). Dès 1920, La Tzintre bénéficie d’un raccordement électrique qui permet d’équiper la forge d’un arbre de transmission relié à différentes machines par des courroies en cuir. L’utilisation des meule-émerie, fileteuse, scie mécanique, perceuse à colonne et marteau-pilon se voient désormais facilités par le moteur électrique, ce qui permet un développement de l’activité de la forge.

Grâce à Frédy Roos, héritier des derniers maréchaux-ferrants, la forge a gardé son caractère d’atelier artisanal tel qu’il était dans les années 1919-1930. Le foyer de forge, l’enclume, les marteaux, tous ces équipements nécessaires à l’ensemble de l’activité qui se déroulait dans ces murs noircis par la suie du charbon et la fumée dégagée lors des ferrages des chevaux sont prêts à fonctionner comme si le forgeron avait quitté cette forge la veille. L’association des Amis de la Vieille Forge de Charmey constituée en 2015 a pour but de maintenir vivant ce précieux témoin du passé lié au développement rural de la vallée. Elle organise des visites, des cours ainsi que des événements, et s’occupe de l’exposition située dans la grange attenante.

En collaboration avec la commune de Val-de-Charmey