La saison d'alpage et la production de fromage

I

En Suisse, l‘été dure parfois de mai à octobre : non pas pour les touristes, mais pour les troupeaux conduits à l’alpage. Cette tradition vivante est d’ailleurs inscrite depuis 2023 sur la liste représentative du patrimoine culturel de l’humanité. En Gruyère, l’estivage existe depuis le Moyen-Âge et s’accompagne traditionnellement de la fabrication de fromages.

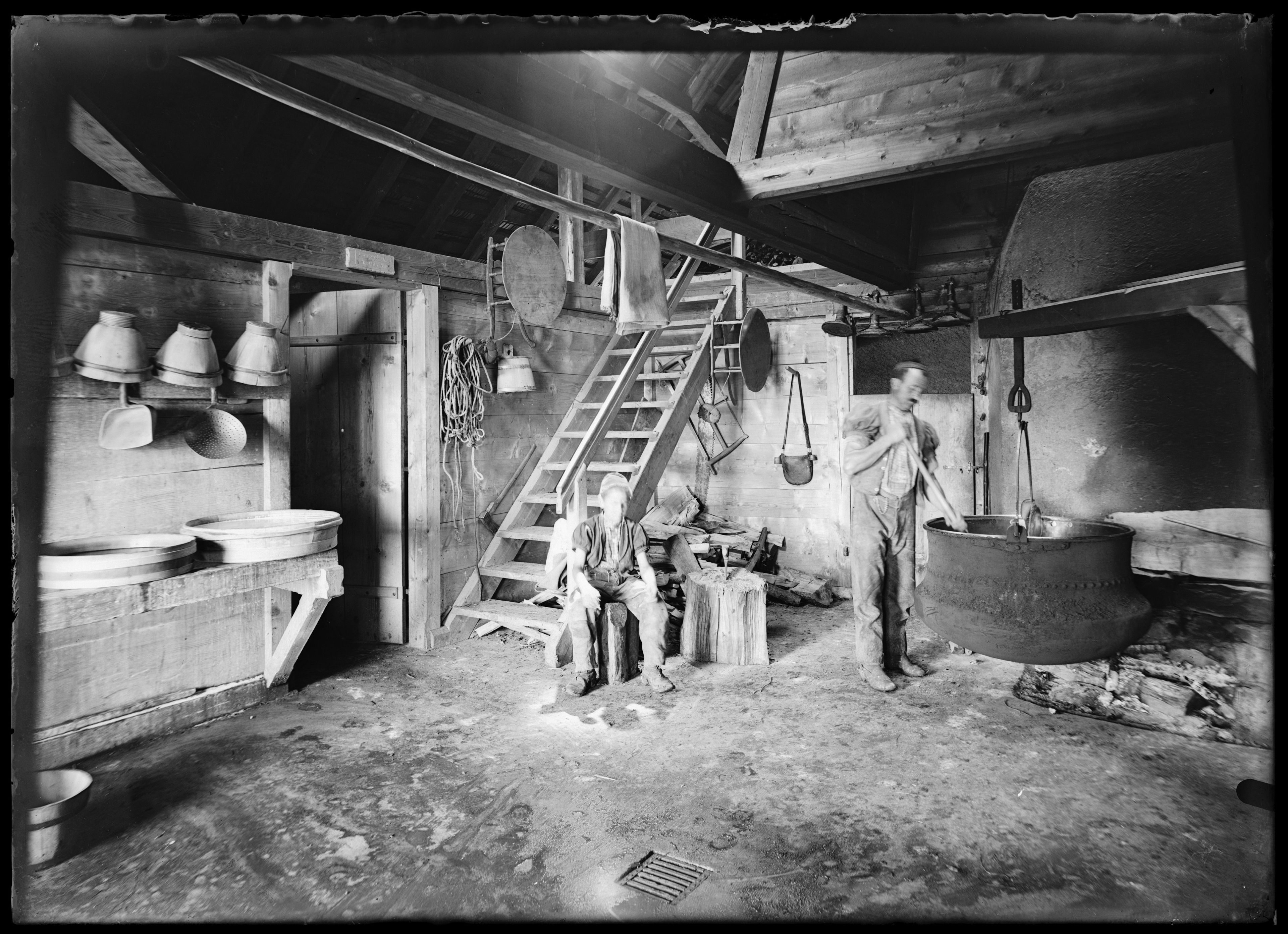

Jusqu’au milieu du 19e siècle, le fromage est exclusivement fabriqué durant la saison d’alpage : 1200 chalets d’alpage témoignent aujourd’hui encore de l’importance de cette activité économique. Le développement des fromageries de plaine, la Première Guerre mondiale et les aléas de la politique agricole soumettront le métier à de lourdes pressions. Mais la fabrication actuelle de Gruyère d’alpage AOP et de Vacherin Fribourgeois AOP d’alpage au feu de bois assure aujourd’hui encore l’ancrage de ces traditions dans une réalité sociale vivace, dans un paysage travaillé et dans des produits mondialement réputés.

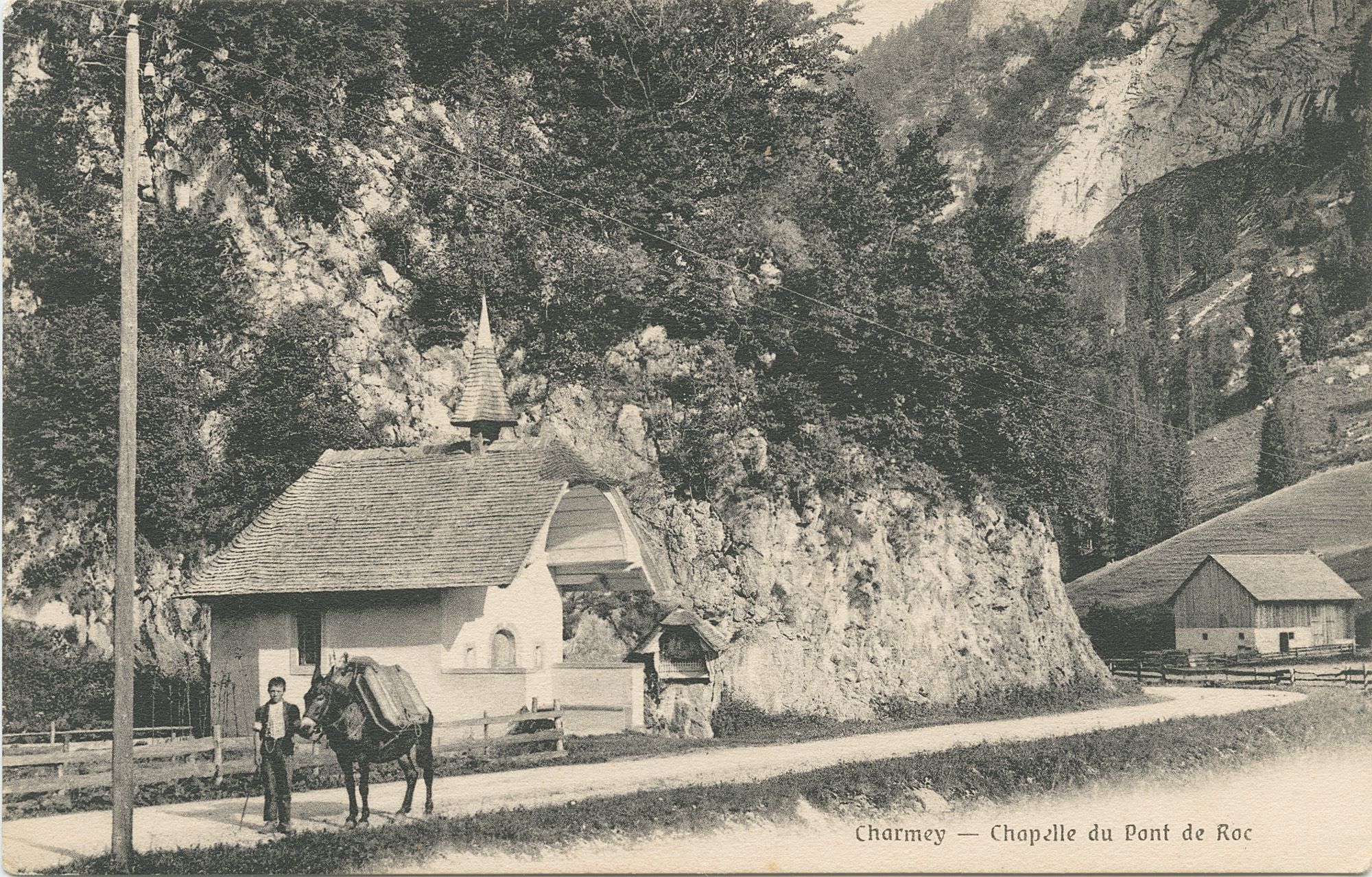

Placée sous l’autorité du maître armailli, cette vie au chalet implique une connaissance intime de la montagne et des troupeaux. Parallèlement à son essaimage dans les Préalpes, le Jura ou la Savoie, cette pratique a donné naissance à différents savoirs et savoir-faire, liés tant à des chants – le fameux Ranz des vaches – qu’à l’entretien des bâtiments d’alpage (boissellerie, tavillon, etc.), sans oublier les pratiques calendaires telles que l’inalpe (ou poya, la montée des troupeaux) et la désalpe (ou rindyà en patois).

Construites en 2012 par la Coopérative fribourgeoise des producteurs de fromages d’alpage, les Caves de La Tzintre centralisent la majeure partie de la production de Gruyère d’alpage AOP (jusqu’à 6000 meules) et de Vacherin Fribourgeois AOP d’alpage (jusqu’à 8500 meules).

Ces usages se développent d’autant plus que le Gruyère s’exporte bien à l’étranger. Il entre dans le dictionnaire de l’Académie française en 1762… alors qu’en Gruyère, on continue tout simplement à l’appeler fromage !

La montée à l’alpage concerne encore aujourd’hui plus de 25'000 bovins dans le canton de Fribourg, pour l’essentiel des génisses ou modzons en patois. Montée et descente des troupeaux s’effectuent pour la plus grande partie du cheptel en camions ou en bétaillères. Les fêtes liées aux désalpes drainent de très nombreux spectateurs ; mais ces manifestations ont d’abord une visée touristique.

De nouvelles formes d’estivage apparaissent avec des troupeaux de vaches allaitantes ou des troupeaux de modzons en stabulation libre. Parallèlement, avec l’augmentation du nombre de têtes de bétail par exploitation, les chalets d’alpage sont de moins en moins adaptés à l’économie alpestre contemporaine. La réflexion sur l’avenir des chalets désaffectés est en cours.